Quel rôle pour l'agriculture dans la gestion de l'eau ?

L'agriculture peut être porteuse de solutions pour la gestion de la ressource en eau.

L'agriculture peut être porteuse de solutions pour la gestion de la ressource en eau.

Les données sur l'évolution des surfaces agricoles et des ressources en eau, en France et dans le monde, montrent que la ressource en eau est déjà sous tension. La gestion de l'état de surface des sols va être amenée à jouer un rôle de plus en plus important, du fait de l'intensification des précipitations et de l'augmentation des températures dues au changement climatique. À l'échelle mondiale, l'agriculture est le premier poste d'utilisation de l'eau prélevée par les sociétés humaines (72 % des prélèvements, soit 2 950 km3, en 2018 - FAO, 2022) mais varie selon les régions du monde. En moyenne dans le monde, 30 % de l'eau d'irrigation est issue des nappes souterraines et 70 % de cette eau est prélevée pour l'agriculture (FAO, 2022). 30 % des prélèvements sont utilisés pour l'agriculture en Europe. En 2020, les surfaces agricoles dans le monde représentaient 4 740 millions d'hectares dont deux tiers sont des prairies permanentes ou des pâturages et l'autre tiers, des surfaces cultivées. En France, les surfaces sont de 9,6 millions d'ha en prairies permanentes et pâturages et 19 millions d'ha pour les surfaces cultivées.

La réserve utile des sols

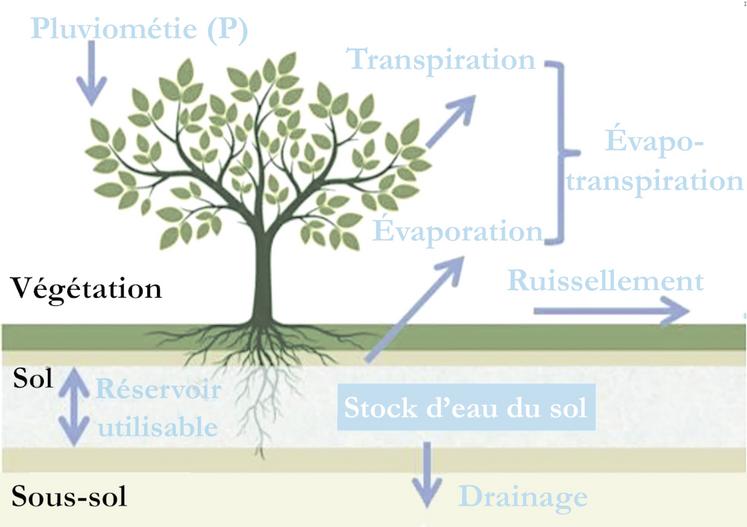

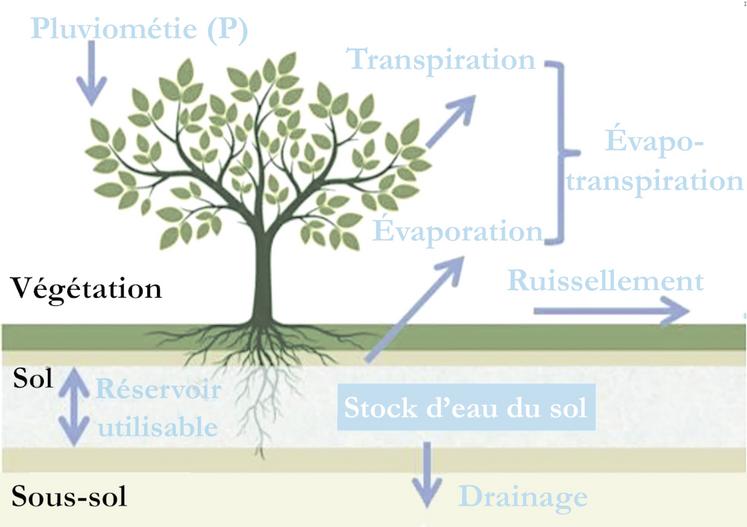

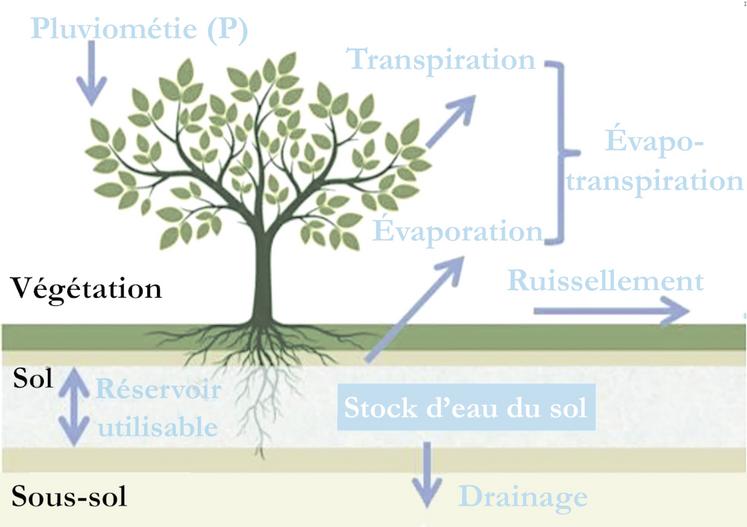

Les sols ont des pouvoirs très importants dans la réserve en eau : ils permettent d'absorber, de stocker et restituer l'eau aux plantes. La quantité d'eau maximale que le sol peut retenir et restituer aux plantes est appelée Réserve Utile (RU).

Le RU est très variable d'un sol à l'autre, de moins de 50 à plus de 250 mm et cette variabilité peut être importante même au sein d'une parcelle agricole. Cette réserve utile conditionne très fortement les conséquences d'une sécheresse sur le rendement des cultures et des prairies. Un limon profond de plus de 1,5 mètre avec une RU de 250 mm permet de maintenir la production même en année sèche alors qu'une petite terre caillouteuse de 20 cm (RU de 30 mm) souffre très rapidement du sec.

Les sols déterminent aussi la répartition des précipitations entre ruissellement et infiltration, entre eaux de surface et eaux souterraines, c'est-à-dire entre la composante "rapide" du cycle de l'eau, celle qui passe par les cours d'eau, avec des temps de séjour de l'eau de quelques jours à quelques dizaines de jours, et la composante plus "lente" du cycle de l'eau, celle des nappes souterraines, avec des temps de séjour de l'eau de quelques mois à quelques années. Le stock d'eau dans le sol dépend de la pluviométrie limitée par l'eau perdue par évapotranspiration, du ruissellement et du drainage naturel par infiltration de l'eau vers les nappes. Les principales stratégies pour augmenter l'eau disponible dans le sol pour les plantes consistent donc à optimiser l'infiltration de l'eau dans le sol pour éviter le ruissellement, limiter l'évapotranspiration et augmenter le réservoir utilisable en améliorant la capacité de rétention d'eau du sol pour limiter le drainage. Les différents leviers possibles pour limiter la perte en eau dans le sol :

- Limiter le labour permet de mieux résister à la sécheresse. Les Techniques culturales simplifiées (TCS) et l'Agriculture de conservation des sols (ACS) sont des approches pour limiter le sans labour.

- Introduire des couverts végétaux limite l'évapotranspiration, l'érosion hydrique des sols, apporte de la matière organique lorsqu'ils se décomposent et améliore la porosité du sol du fait de leur enracinement.

- Introduire des couverts secs (mulch, paillage, bois raméal fragmenté) limite l'évapotranspiration. Attention cependant aux maladies telluriques qui peuvent se créer par ce type de couverts.

- Introduire d'autres apports de matière organique type compost /fumier améliore le réservoir utile du sol en augmentant sa capacité de rétention d'eau.

- Travailler le sol en travers de la pente et implanter des haies et des bandes enherbées.

L'entretien de ces différents leviers joue sur la macroporosité du sol et est la clé de l'activité biologique.

La gestion des états de surface des sols constitue donc un levier d'action essentiel pour la ressource en eau sur Terre. L'agriculture, parce qu'elle est un utilisateur majeur de la ressource en eau, a un rôle à jouer dans la régulation des interactions entre l'eau et les sols.

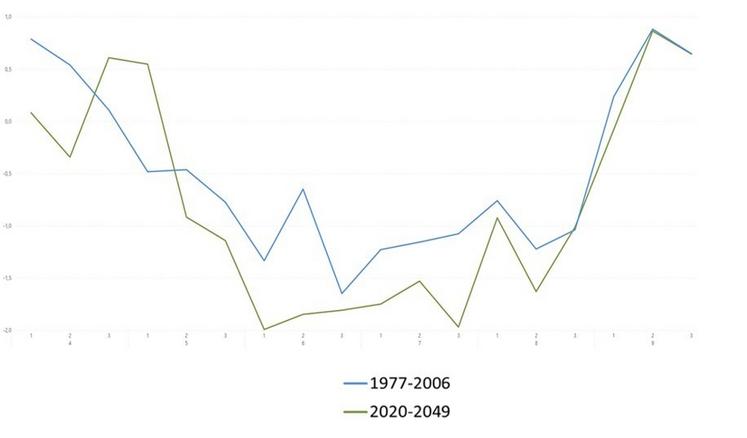

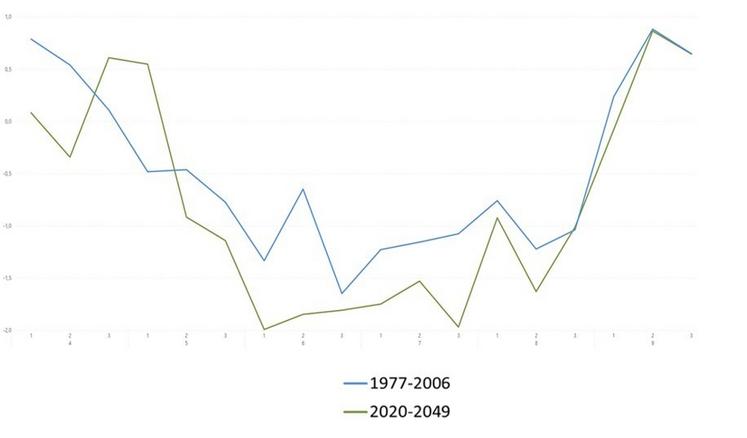

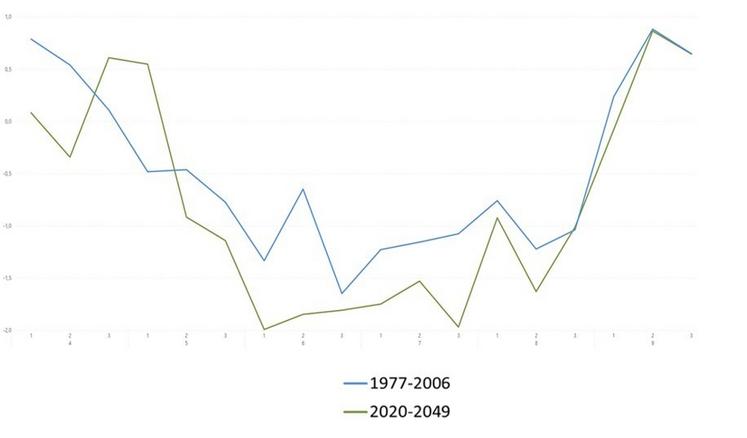

Exemple d'un modèle climatique sur la Région de Saint-Lô : en année moyenne, le manque d'eau va s'accentuer sur la période 2020-2049 par rapport à l'historique 1977-2006 (courbe verte en dessous de la courbe bleue sur le graphique ci-dessus). La sécheresse sera plus marquée qu'auparavant de mi-mai fin août. Le manque d'eau cumulé d'avril à septembre atteindra en année moyenne 146 mm au lieu de 86 mm auparavant : + 70 % de stress hydrique, l'impact sur les cultures et les prairies sera important.

Les périodes les plus sèches seraient en moyenne début juin et fin juillet. L'effet de ces périodes sèches sera d'autant plus fort que les sols sont peu épais. De plus, des années extrêmes peuvent survenir (augmentation de la fréquence des aléas climatiques) avec des impacts plus élevés ou des périodes d'excès d'eau.

Un changement profond des systèmes de production est à engager pour maintenir la durabilité de nos systèmes agricoles.•